第7回会津フォーラムが開催されました.

第7回会津フォーラムにご参加いただき、誠にありがとうございました。

多くの皆様に会場までお越しいただき、心より感謝申し上げます

今回のフォーラムは、地域活性化と会津地域の未来を切り開く貴重な機会となりました

第7回 会津フォーラム

がん医療の未来を切り拓く

会津モデルの創生

柴田 昌彦 先生

福島県立医科大学教授

会津中央病院 がん治療センター所長

1981年日本大学医学部卒業、1985年に同大学院を卒業して以来、30年以上にわたって専ら一般外科及び消化器癌の診療に携ってきた。日本大学第一外科と米国留学で様々な手術をはじめとする癌の治療とその研究を行い、福島県立医科大学においては、胃癌・大腸癌を主体とする消化器癌の抗癌剤治療や癌免疫療法の実務、研究、開発に従事している。現在は、福島県立医科大学消化管外科講座教授、2020年には、福島県立医科大学内に地域包括的癌診療研究講座を立ち上げ、会津地域における包括的な癌検診、診断、治療の実践と研究を行い、2022年に会津中央病院内に「がん治療センター」を立ち上げ地域の医療システムを構築している。

はやぶさから、月火星

その先の未来へ

出村 裕英 先生

会津大学教授

宇宙情報科学研究センター長

1970年、東京都生まれ。 東京大学大学院理学系研究科修了、博士(理学)。 NASDA(現JAXA)宇宙開発特別研究員を経て、2002年に会津大学へ赴任。 2009年に発足した会津大学先端情報科学研究センター(CAIST)・宇宙情報科学クラスター(ARC-Space)のリーダーを務めている。2015年、科学技術分野の文部科学大臣表彰(科学技術賞)「サイエンスカフェおよび講演を通した深宇宙探査の理解増進」をグループ筆頭で受賞。現在は、Hera搭載熱カメラTIRI、国際共同ミッションAIDA、月極域探査搭載分光カメラALISなどの研究開発に携わっている。

次世代に向けたプロジェクト推進

会津フォーラムは、市民の皆様や地域の学生の皆さんなど、幅広い参加者をお迎えし、地域の活性化や子供達のキャリア形成に貢献するプロジェクトの一環として開催されました。会津若松市が進めるスマートシティ構想の中で、会津における様々な事業や研究の取り組みを紹介する講演は、地域の皆様にとって非常に有意義な情報していくことを大切にしております。

講演内容

柴田先生

今回の講演では、最新のがん治療法について紹介され、誰もが最新の医療を受けられるようにするための課題とその解決に向けた取り組みについてお話しいたしました。

まず、ロボット支援手術の一つである「ダヴィンチ」手術について解説しました。この技術は、外科医が遠隔操作で手術を行うことができ、精密な手術が可能になるため、患者さんの負担を軽減する革新的な治療法についてです。さらに、放射線治療においては、強度変調放射線治療(IMRT)の利点について説明し、従来の治療法に比べてがん細胞への照射精度が格段に向上している点を強調しました。また、福島医大との協力体制によって、より効果的な治療計画が進行中であることにも触れました。

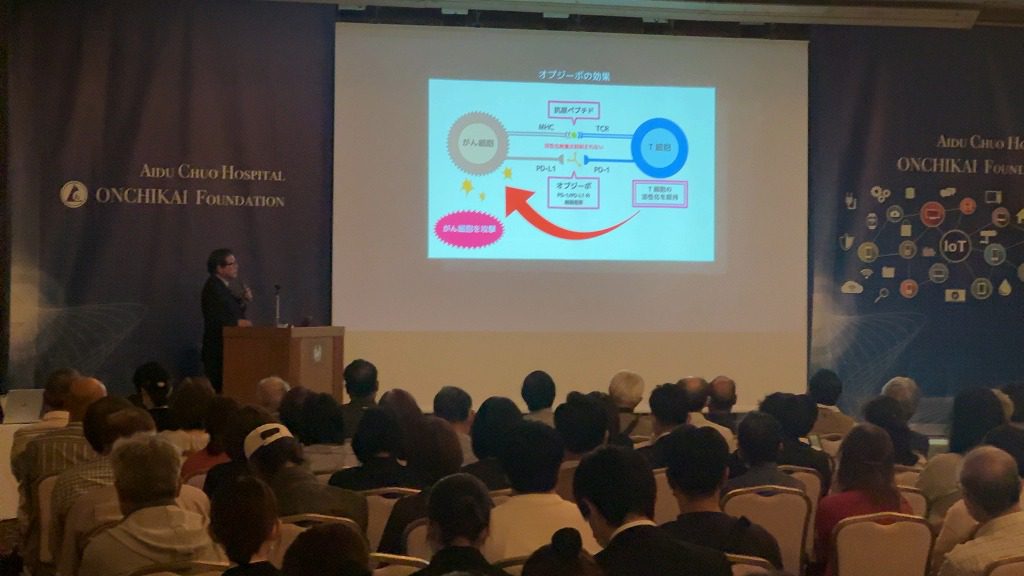

次に、抗がん剤治療の進展についてお話しし、従来の抗がん剤、分子標的薬、免疫療法薬の違いやそれぞれの副作用について説明しました。特に、免疫チェックポイント阻害薬による免疫療法が注目されており、がん細胞に対する新たな治療の可能性が広がっています。

講演では、少子高齢化や地域医療の課題に取り組みながら、誰もが最先端の医療を享受できる社会の実現を目指すことを強調し、今後も地域に根ざした医療の向上に努めていくと締めくくりました。

出村先生

日本の小惑星探査プロジェクト「はやぶさ」および「はやぶさ2」ミッションは、探査機を地球から数億キロメートル離れた小惑星に遠隔操作でタッチダウンさせ、サンプルを採取するという高度な技術力を世界に示しました。特に「はやぶさ2」では、2018年に小惑星リュウグウに到着し、2019年に2回のタッチダウンを成功させ、試料を無事に回収。その後、2020年に地球へと持ち帰りました。このような精密な遠隔操作技術と、探査機を使ってサンプルを採取する能力は、日本の技術の卓越性を象徴する成果です。

この「はやぶさ2」プロジェクトにおいて、会津大学が熱カメラや近赤外分光計を用いて小惑星表面の温度分布や鉱物の種類を調査し、福島県内の企業も衝突装置や再突入カプセル、内蔵電池の製作に貢献しました。特に、重さ2kgの玉を秒速約2kmで打ち出し人工クレーターを作るという世界初の試みは技術革新の象徴となりました。

また、今回の探査では、小惑星に多くのアミノ酸が含まれていることが明らかになり、アミノ酸は生命の基本構成要素であることから、小惑星や彗星が地球に生命をもたらす物質を運んだ可能性が示唆され、宇宙における生命の成り立ちを解明するための貴重な手がかりとなっています。

今後は月や火星の探査が世界中で進められる予定であり、福島製のロボットが月面で活躍することが期待されています。出村先生はもこの目標に向けた夢を語り、講演は締めくくられました。

この度は、多くの方々にご参加いただき、誠にありがとうございました。一般の成人の方々だけでなく、中学生や高校生といった学生の皆様にも関心を持ってご参加いただけたことは、大変喜ばしく、新たな一歩であると感じております。今後も、このつながりを大切にし、地域社会への貢献を続け、次世代に向けたプロジェクトを推進してまいります。引き続き、皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。